Barrierefreiheit hat mehr mit Lebensqualität zu tun als mit Behinderung. Wie ausführende Betriebe diese Tatsache ihren Kunden im Beratungsgespräch klar machen können und wo genau die Herausforderungen bei der fachgerechten Umsetzung barrierefreier Lösungen liegen.

"Alle wollen alt werden, niemand will es sein", schreibt Elke Heidenreich in ihrem neuen Buch. Für Architektin Kornelia Grundmann, Inhaberin von gabana – Agentur für Barrierefreiheit, steht dieser Satz sinnbildlich für die Herausforderungen im barrierefreien Bauen. "Der Markt muss sich nach den Bedürfnissen der Nutzer richten und nicht umgekehrt. Dies bedeutet im Hinblick auf die demografische Entwicklung, dass wir für die rasant älter werden Menschen Wohn- und Lebensraum bauen müssen", sagt Grundmann.

Bedarf an barrierefreien Wohnungen

Einer Studie des Pestel-Instituts zufolge fehlen bundesweit derzeit zirka 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen. Bis 2040 steige der Bedarf auf mindestens 3,3 Millionen Wohnungen. Hinzu kommt laut Grundmann, dass das Thema einer inklusiven Gesellschaft immer mehr in den Fokus rückt. "Diese kann jedoch nur durch barrierefreie Wohn-, Arbeits- und Lebensräume entstehen." Barrierefreiheit im Bauwesen bezieht sich darauf, dass bauliche und sonstige Anlagen so gestaltet werden, dass alle Menschen – mit oder ohne körperliche Einschränkungen – sie in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe lebenslang nutzen können. "Dies betrifft auch die Gestaltung von Lebensräumen – im gewerblichen sowie im privaten Bereich", sagt Grundmann.

Nachhaltig planen und bauen

In das Gewerk des Fensterbauers fällt insbesondere die Umsetzung niveaugleicher Schwellen. Nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit empfiehlt Grundmann, von vornherein schwellenfrei zu planen und zu bauen. "Wer von Anbeginn bewusst barrierefrei, also schwellenfrei so plant und baut, um auch Rollstuhl- oder Rollatornutzern den Zugang sowie die Nutzung zu ermöglichen, handelt verantwortungsbewusst, da er oder sie Maßnahmen ergreift, um unnötige Hindernisse und Kosten zu vermeiden", sagt die Expertin. "Durch diese gezielte Planung und Umsetzung werden Immobilien errichtet, die im Bedarfsfall nachträglich nicht aufwändig und kostspielig umgebaut werden müssen. Sie sind ressourcenschonend, da lebenslang nutzbar."

Nullschwellen bringen Komfort

Diskussionen, dass Nullschwellen zu teuer seien, nicht funktionierten oder nicht dicht seien, lässt Grundmann nicht zu. Sie betont, dass diese Lösungen bereits – wie im Fall von Alumat – seit mehr als 25 Jahren funktionssicher zum Einsatz kommen und längst den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. "Die nach der CE-Kennzeichnung geforderten Leistungseigenschaften werden hier teilweise deutlich übertroffen im Vergleich mit der sogenannten Zwei-Zentimeter-Schwelle", sagt Grundmann.

Zudem ergänzt sie, dass die Mehrkosten eines von Anfang an mit Blick auf Zugänglichkeit und Nutzbarkeit barrierefrei geplanten Hauses bei lediglich zirka zwei bis drei Prozent liegen im Vergleich zu einem nicht barrierefrei geplanten Neubau. "Der Komfort, den ein barrierefreies Haus bringt, macht das mehr als wett", ist sich Grundmann sicher. Außerdem sprechen barrierefreie Immobilien nach ihren Angaben eine größere Zielgruppe an, sind nachhaltig und lassen sich besser vermieten und verkaufen, da sie für alle Bewohner in allen Lebenslagen uneingeschränkt nutzbar sind.

Barrierefreiheit als Lifestyle

In diesem Zusammenhang hält Grundmann es für sinnvoll, die Vorteile von Barrierefreiheit nicht nur aus rechtlichen Gründen zu erkennen, sondern auch als Chance zu nutzen für eine bessere Kundenzufriedenheit, eine attraktivere Arbeitsumgebung und letztlich auch für das Unternehmenswachstum. "Neben den gesetzlichen und normativen Vorgaben ist es wichtig, Harmonisierungen anzustreben", sagt die Expertin. Dabei gehe es nicht nur um die Barrierefreiheit im engeren Sinn, sondern auch um ein breiteres Verständnis von Komfort und Lebensqualität. "Wenn wir den Begriff Barrierefreiheit positiver besetzen und weg von der Assoziation mit Behinderungen oder Rollstühlen hin zu einem Lifestyle und gehobenem Komfort bewegen, eröffnen sich sicherlich neue Möglichkeiten für Umsatzsteigerungen."

Tipps für das Beratungsgespräch

Ob sich ein Kunde am Ende für eine barrierefreie Lösung entscheidet, ist auch von der Beratung abhängig. Wie ausführende Unternehmen im Beratungsgespräch vorgehen sollten, liegt laut Grundmann entscheidend daran, ob es sich um gewerbliche oder um private Kunden bzw. Auftraggeber handelt. "Im gewerblichen Sektor spielt oft der Preis eine zentrale Rolle", sagt die Expertin. Mit Blick auf die Nullschwelle rät sie ausführenden Unternehmen hier, den Mehrwert niveaugleicher Schwellen hervorzuheben. "Wenn Sie mit gutem Gewissen zukunftsorientiert planen oder bauen, sollten Sie den Auftraggebern die Vorzüge niveaugleicher Schwellen erläutern und das Vorurteil erhöhter Preis von Anbeginn ausräumen." Drei Punkte sollten laut Grundmann herausgestellt werden:

- Zukunftsorientierung: Niveaugleiche Schwellen sind keine kurzfristige Lösung, sondern bieten langfristige Vorteile. Sie sind eine Investition in die Zukunft.

- Komfort und Lebensqualität: Niveaugleiche Übergänge bedeuten mehr Komfort für Bewohner und Nutzer. Sie ermöglichen einen barrierefreien Zugang und tragen zu einem angenehmen Wohn- und Arbeitsumfeld bei.

- Sicherheit: Im Brand- bzw. Evakuierungsfall können niveaugleiche Schwellen lebensrettend sein. Sie ermöglichen einen schnellen, sicheren Fluchtweg.

Private Kunden mit Soft Skills überzeugen

Bei privaten Kunden wiederum ist laut Grundmann der Preis sicherlich wichtig, allerdings nicht unbedingt das alleinige Kriterium. "Hier spielen Soft Skills eine entscheidende Rolle: Empathie, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Eine gute Kommunikation mit nachvollziehbaren Informationen ist unerlässlich", sagt die Expertin. Sie rät ausführenden Unternehmen, bereits auf ihrer Website ein positives Gefühl zu vermitteln und die Vorteile niveaugleicher Übergänge anhand aussagekräftiger Fotos zu dokumentieren. Ihre Handlungsempfehlung für verschiedene Anwendungsfälle:

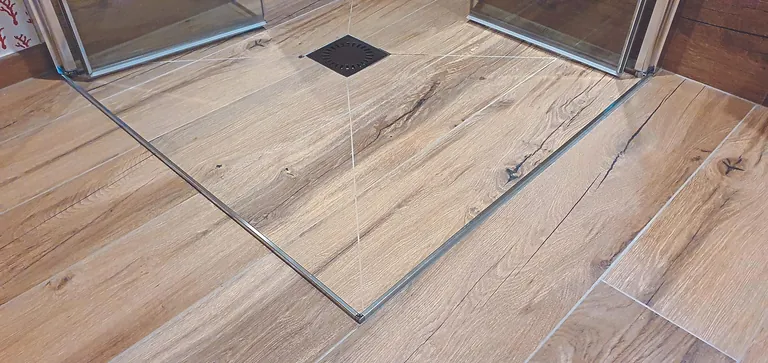

- Im Wohnungsbau: Zeigen Sie, wie chic niveaugleiche Schwellen in Wohnungen aussehen und wie sie den Komfort und den Wert der Immobilie erhöhen.

- Kindergärten, Hort und Schulen: Betonen Sie die Vorteile für Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Kinder laufen und rennen gern, somit entfallen Stolperschwellen mit unnötigen Stürzen und blutigen Knien.

- Kliniken-, Reha- und Senioreneinrichtungen: Erklären Sie, wie niveaugleiche Übergänge den Alltag für Bewohner und Pflegepersonal zugleich erleichtern.

- Hotellerie: Durch barrierefreie Gestaltung erschließen Hoteliers ein weiteres Marktpotenzial, da oftmals nur eine – die bewegungseingeschränkte – Person, buchungsentscheidend für eine ganze Gruppe ist.

"Insgesamt geht es darum, niveaugleiche Schwellen nicht nur als technische Lösung, sondern als Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft, zur besseren Lebensqualität und leichteren Nutzung für alle zu sehen", sagt Grundmann.

Barrierefreiheit: Woran fachgerechte Umsetzungen scheitern

Dass barrierefreie Lösungen wie die Nullschwelle überhaupt beauftragt werden, ist ein Punkt. Auf der anderen Seite geht es darum, dass die Maßnahmen auch korrekt umgesetzt werden. Das ist laut Grundmann nicht selbstverständlich. So berichtet sie von einem Bauherrn aus Südtirol, den ihre Agentur während der Renovierung seines denkmalgeschützten Gebäudes beriet. Dieser hatte vier barrierefreie Ferienwohnungen errichten lassen, die auch für Rollstuhl- und Rollatornutzer zugänglich und nutzbar sind. Die Bäder wurden alle bodengleich gefliest, damit die Duschflächen bequem mit dem Rollstuhl berollbar sind.

Der Glaser erhielt den Auftrag, komplett faltbare Glasduschen zu montieren. "Leider verlegte er nachträglich Führungsschienen auf dem Boden, somit war diese Fläche nur noch schwerlich berollbar. Die beiden Faltelemente waren von sitzender Position in der Dusche aus nicht zu betätigen, da diese nach außen aufschlugen, und der kleine, filigrane Griff war so dünn, dass er nicht nutzbar war", berichtet Grundmann. "Man könnte fast auf den Gedanken kommen: Den Letzten beißen die Hunde." Ein weiteres Beispiel mangelhafter Umsetzung sind laut Grundmann die stirnseits zu hoch eingelassen Griffmulden bei Holz-Schiebetüren, die für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht nutzbar seien.

Was Praktiker bemängeln

Gründe, warum die Ausführung von barrierefreien Maßnahmen manchmal hinter den Erwartungen zurückbleibt, gibt es laut Grundmann einige. So habe eine aktuelle Umfrage im April 2024, an der sich 253 Teilnehmer der gabana Akademie für barrierefreies Bauen beteiligten, ergeben, dass 64 Prozent der teilnehmenden Personen aus Planung und Handwerk fehlende Aus- und Weiterbildungen bemängelten. Gefolgt von keinen einheitlichen bundesweiten Regelungen sowie von verwirrenden Begriffen, wie z.B. dem Zusatz R. Ebenso irreführend seien Kunstbegriffe wie barrierereduziert, barrierearm, rollstuhlfreundlich oder rollstuhlgerecht.

Ziel: Planer und Handwerker sensibilisieren

Mit Blick auf den Einbau von Nullschwellen zeigt die Praxis laut Grundmann, dass oftmals nicht der lebenslange Nutzen für die Bewohner sowie der Komfort und die Leistungsfähigkeit der Nullschwelle im Vordergrund stehen. Vielmehr seien es alte Gewohnheiten, Unkenntnis der Sachlage sowie Fehlinterpretation. Als Praxisbeispiel dafür, wie die Umsetzung gelingt und welche Vorteile sich daraus ergeben, führt die Expertin ein kürzlich geführtes Gespräch mit Markus Entner, Juniorchef vom Hotel Das Pfandler am Achensee in Tirol, an. Dieser habe von der hohen Nachfrage nach seinen drei neuen barrierefreien Zimmern, die mit Nullschwellen von Alumat ausgestattet sind, berichtet und davon, dass diese bestens gebucht seien. "Für ihn ist die Sensibilisierung von Planern und Handwerkern für die Bedürfnisse älterer Menschen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Familien mit Kinderwagen ein wichtiger Schritt in die Richtung einer inklusiven Gesellschaft", schildert Grundmann.

Auch sie sieht angesichts der Umfrageergebnisse die Notwendigkeit, das Bewusstsein für Barrierefreiheit zu schärfen. "Entsprechende Ausbildungen mit bundesweit geltenden Standards müssen zur Pflicht werden. Nur so gelingt es uns, eine inklusive Gesellschaft zu werden, die allen Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht."

Herausforderungen im Überblick

Neben den bereits genannten Punkten können laut Grundmann noch weitere Gründe der korrekten Umsetzung barrierefreier Lösungen im Weg stehen. Die Herausforderungen im Überblick:

- Unklare Definitionen und Begriffe: Wie bereits erwähnt, können verwirrende Begriffe wie barrierearm, barrierereduziert oder rollstuhlgeeignet zu Missverständnissen führen. "Es ist wichtig, dass klare und einheitliche Definitionen verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten die gleichen Erwartungen haben", sagt Grundmann.

- Mangelnde Sensibilisierung und Schulung: Nicht alle Bauprofis sind ausreichend geschult oder sensibilisiert für die Bedürfnisse älterer oder Menschen mit Behinderungen. Dies kann dazu führen, dass barrierefreie Lösungen nicht optimal umgesetzt werden.

- Kosten und Zeitdruck: Manchmal werden barrierefreie Maßnahmen als zusätzliche Kosten oder zeitaufwändig wahrgenommen. Dies kann dazu führen, dass Kompromisse bei der Umsetzung eingegangen werden.

- Fehlende Kontrolle und Überwachung: Wenn es keine ausreichende Kontrolle oder Überwachung während der Bauphase gibt, können Fehler auftreten. Es ist wichtig, dass die Umsetzung regelmäßig überprüft wird.

- Mangelnde Zusammenarbeit: Besonders wichtig ist von der Planung an eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Architekten, Bauunternehmen, Handwerkern und anderen Beteiligten. "Wenn es Kommunikationsprobleme oder fehlende Koordination gibt, kann dies zu Problemen bei der Umsetzung führen", sagt die Expertin.

Ihre Schlussfolgerung: "Um diese Herausforderungen zu überwinden, ist es wichtig, dass alle Beteiligten gut informiert sind, klare Richtlinien befolgen und die unterschiedlichen Bedürfnisse aller Nutzer im Blick behalten."

Wie sich bei Beschlagherstellern die Nachfrage nach barrierefreien bzw. Komfortlösungen entwickelt und was für Produkte diese im Angebot haben, erfahren Sie im vollständigen Artikel in der GFF Printausgabe 6/24 auf den Seiten 32 bis 37.