Eine aktuelle Umfrage unter mehr als 2.000 Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern im Rahmen einer von der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) und der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle (RTG) in Auftrag gegebenen Studie zeigt, dass Unwissen über den energetischen Zustand des eigenen Hauses und Verunsicherung durch politische Debatten viele Hausbesitzer von Sanierungsmaßnahmen abhalten.

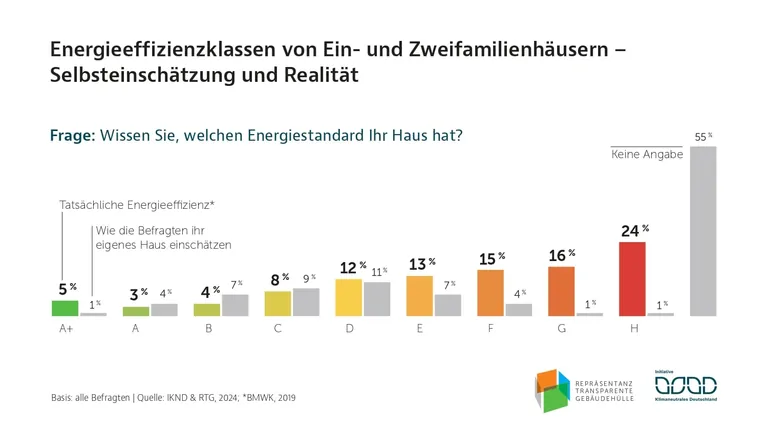

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass Eigenheimbesitzer die Qualität ihrer Gebäude deutlich überschätzen. Im Vergleich zu einer IKND-Studie von 2022 können zwar mehr Eigentümer eine Aussage über den Energiestandard ihres Hauses treffen (45 Prozent gegenüber 33 Prozent in 2022). Gleichwohl ist der Anteil derjenigen, die ihr Haus in die niedrigen Effizienzklassen E bis H einordnen, mit 13 Prozent deutlich zu gering. Tatsächlich liegt der Anteil lt. Wirtschaftsministerium bei 68 Prozent. Passend zu dieser Fehleinschätzung geben rund 80 Prozent derjenigen, die in den vergangenen Jahren nicht saniert haben und dies auch nicht vorhaben, an, dass ihre Häuser in einem guten Zustand seien und (eher) nicht saniert werden müssten.

Weniger Sanierungen in Planung

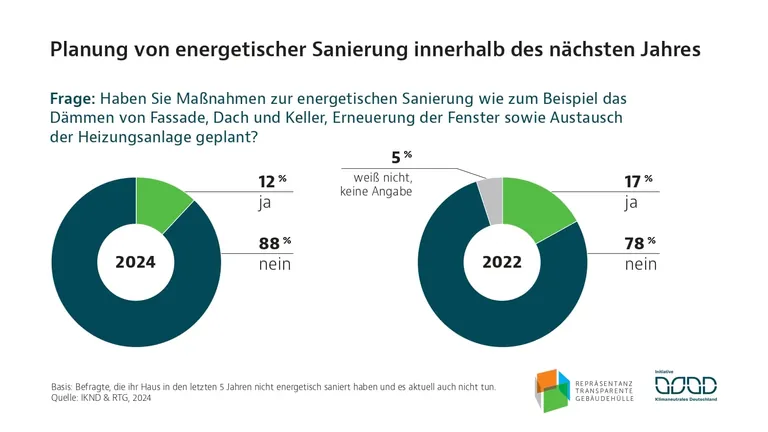

Des Weiteren planen im Vergleich zu 2022 weniger Eigentümer verbindlich eine Sanierungsmaßnahme. Lediglich 12 Prozent der Befragten, die derzeit oder in den vergangenen Jahren nicht saniert haben, wollen konkret in den nächsten 12 Monaten energetisch modernisieren, verglichen mit 18 Prozent vor zwei Jahren. Hauptgründe hierfür sind finanzielle Unsicherheiten, höhere Baukosten sowie die politischen Debatten um das Gebäudeenergiegesetz (GEG).

Bereitschaft zur Sanierung ist da – wenn die Bedingungen stimmen

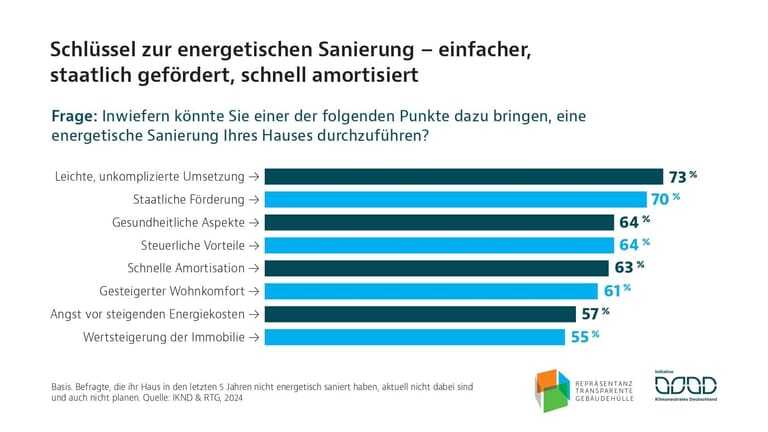

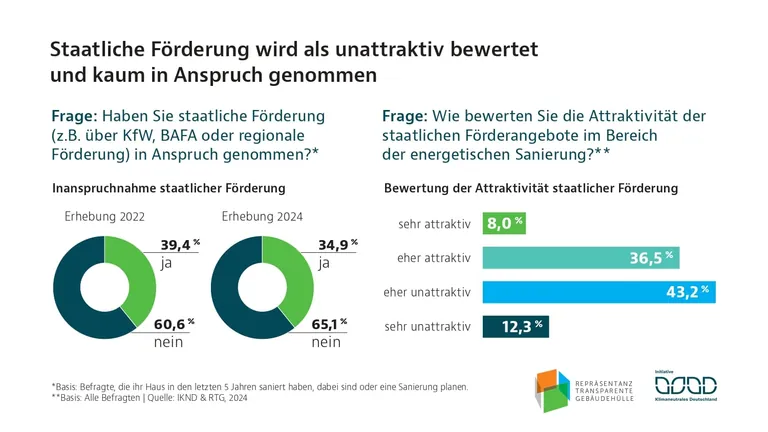

Viele Befragte zeigen sich jedoch offen für Sanierungsmaßnahmen, sofern Förderung, Information und Beratung deutlich verbessert werden. 55 Prozent der befragten Eigenheimbesitzer empfinden die bestehenden staatlichen Förderprogramme als unattraktiv. Mehr als 70 Prozent der Nicht-Sanierer könnten sich eine Sanierung vorstellen, wenn die Fördermöglichkeiten verbessert würden. Handwerker bleiben dabei die wichtigste Informationsquelle (72 Prozent), während Energieberater (36 Prozent) und andere öffentliche Beratungsstellen (25 Prozent) noch in deutlich geringerem Maße genutzt werden. Zudem wünschen sich viele mehr Planungssicherheit und klare politische Rahmenbedingungen, um Sanierungsmaßnahmen anzugehen.

Hoher Handlungsbedarf für die Politik

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Die Sanierungsrate ist nicht nur auf Grund der gestiegenen Zinsen und Baukosten auf ein historisches Tief gefallen, sondern auch weil Eigentümer mit der Förderung unzufrieden und von der kontroversen politischen Debatte um das Gebäudeenergiegesetz verunsichert sind. Dabei könnte mehr Sanierung auch wirtschaftlich wichtige Impulse setzen. Die mittelständisch geprägte Bauwirtschaft leidet darunter, dass Neubau und Modernisierung stark nachgelassen haben. Die Sanierung könnte deutlich schneller wieder anziehen als der Neubau und wichtige Konjunkturimpulse setzen – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

"Die Studie zeigt: Für 70 Prozent der bisherigen Nicht-Sanierer wäre eine bessere Förderung ein wichtiger Motivationsfaktor. Das ist eine klare Aufforderung an die Bundesregierung, die Förderung attraktiver zu machen – und gleichzeitig verlässlich," betont Thomas Drinkuth, Leiter der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle (RTG). "Insgesamt wünschen sich die befragten Eigentümer von der Politik stabile Bedingungen und eine bessere Orientierung. Die Botschaft der Bundesregierung muss klar sein: Energetische Sanierung führt zu einem zukunftssicheren Gebäude, auch wenn die Energiekosten oder der CO2-Preis steigen."

Energetische Sanierung als Schlüssel zum Klimaschutz

Für Hausbesitzer ist es unerlässlich, ihre Gebäude klimafreundlich zu sanieren, um nicht nur die steigenden Heizkosten und die CO2-Bepreisung zu bewältigen, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. "Der Gebäudesektor trägt in Deutschland zu 40 Prozent der CO2-Emissionen bei. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir die Sanierungsquote deutlich steigern. Es ist dringend notwendig, die Informationslücken zu schließen und Hausbesitzer gezielt zu motivieren", ergänzt Carolin Friedemann, Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND).

"Die Politik muss dabei unterstützen, indem sie klare, verlässliche Rahmenbedingungen schafft und umfangreiche Beratungs- und Informationsangebote bereitstellt. Wichtig ist jedoch, dass die Politik nicht alles allein steuern muss. Es gibt bereits zahlreiche erfolgreiche Pilotprojekte für lokale Beratung, die weiter ausgebaut werden können", führt Friedemann aus. "Das Vertrauen der Eigentümer ist im lokalen und privaten Umfeld am größten. Nur so können die notwendigen Schritte zur energetischen Modernisierung gegangen und ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden."

Konkrete Handlungsempfehlungen

Staatliche Förderprogramme müssen attraktiver ausgestaltet und zielgerichteter auf die Bedürfnisse der Eigenheimbesitzer zugeschnitten werden. Das gilt insbesondere für Haushalte mit geringen bis mittleren Einkommen und mit besonders sanierungsbedürftigen Gebäuden. Außerdem sollten integrierte Beratungsstellen, sogenannte One-Stop-Shops, Hausbesitzer durch den gesamten Sanierungsprozess begleiten, um die Hürden der Umsetzung zu reduzieren. Zu deren Einrichtung sind die EU-Mitgliedstaaten auch im Rahmen der kürzlich novellierten Gebäuderichtlinie aufgefordert. Die Unsicherheiten, die durch die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz entstanden sind, müssen zudem durch klare und langfristige politische Rahmenbedingungen beseitigt werden.

Über die Studie

B+L Marktdaten hat die Untersuchung deutschlandweit im August und September 2024 durchgeführt. Online wurden 2.028 Menschen befragt, die ein Ein- oder Zweifamilienhaus besitzen und dieses selbst nutzen. Die vollständige Studie steht hier zum Download zur Verfügung. Bereits 2022 führte die IKND eine ähnliche Umfrage durch, auf der die aktuelle Erhebung aufbaut.