Der VHV-Bauschadenbericht Hochbau 2023/24 ist erschienen. Eine Erkenntnis daraus: Spitzenreiter bei den Schadenstellen sind Bauteile in den Bereichen Fenster und Fassade, am häufigsten in den gewerkeübergreifenden Schnittstellen.

Der VHV-Bauschadenbericht Hochbau 2023/24 ist erschienen. Im fünften und bislang umfangreichsten Band der Bauschadenberichtreihe liefert das Institut für Bauforschung (IFB) eine umfassende Analyse der Qualität beim Planen und Bauen. Die ausgewerteten Daten und der Vergleich mit den Ergebnissen der vorangegangenen Jahre ermöglichen einen genauen Blick auf die jüngste Entwicklung von Bauschäden und -mängeln. Zudem werden im Buch Ansätze, Entwicklungen und Lösungen vorgestellt, die helfen, die Qualität beim Planen und Bauen zu verbessern sowie die Herausforderungen der Branche, wie z.B. Kreislaufwirtschaft, Resilienz, Digitalisierung und Prozessoptimierung, anzunehmen.

Weitere Themen betreffen u.a. die Transformation im Bau, neue Anforderungen an Konstruktion und Anlagentechnik, Urban Mining, neue Prüfmethoden und Simulationen sowie Künstliche Intelligenz (KI) im Bauwesen. Beteiligt waren zahlreiche Experten aus Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft und Politik – entstanden ist den Herausgebern zufolge ein aktueller, vielschichtiger und praxisnaher Blick auf den gesamten Bausektor und dessen Zukunft.

Sinkende Fallzahlen, steigende Schadenbeseitigungskosten

Die aktuellen Analysen der Versicherungsschäden der VHV-Versicherungen aus dem Bereich der Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherungen ergaben bei leicht sinkenden Schadenfallzahlen einen erneuten Anstieg der jährlichen Schadenbeseitigungskosten. Mit den Daten aus den vorigen VHV-Bauschadenberichten standen den Forschern vergleichbare Zahlen als Erweiterung der aktuellen Betrachtung zur Verfügung – Ergebnis: Die Höhe der Schadenaufwendungen steigt zwischen 2013 und 2022 kontinuierlich an. Der Anstieg hat sich zudem seit dem Jahr 2019 deutlich beschleunigt.

Insgesamt registrieren die Bauforscher für den untersuchten Zehn-Jahres-Zeitraum eine Steigerung der durchschnittlichen Aufwendungen pro Jahr in Höhe von zirka 84 Millionen Euro im Jahr 2013 auf zirka 118 Millionen Euro im Jahr 2022 – ein Anstieg von zirka 40 Prozent. Insgesamt belaufen sich die Schadenaufwendungen für die Jahre 2013 bis 2022 auf zirka 952 Millionen Euro. Ein deutliches Signal für die Herausgeber, dass Veränderungen notwendig sind, um eine Bauqualität sicherzustellen, die zukunftsfähig und bezahlbar ist.

Schadenstellen: Fenster und Fassade am häufigsten betroffen

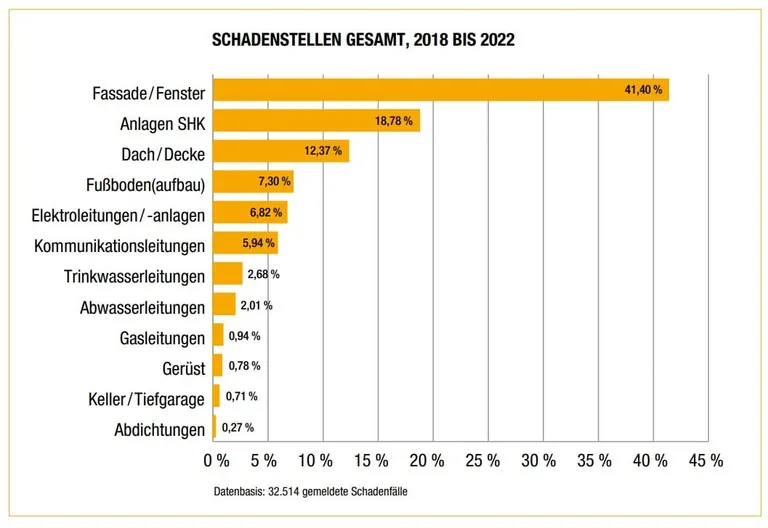

Der Blick auf die jüngsten fünf Schadenjahre: Die mit Abstand häufigsten Schadenarten sind Schäden an der Baukonstruktion sowie Wasser- bzw. Feuchteschäden. Als häufigste Schadenursachen ermittelten die IFB-Bauforscher Ausführungs- bzw. Montagefehler sowie unzureichende Schnittstellenkoordination und mangelhafte Kommunikation. Spitzenreiter bei den Schadenstellen sind Bauteile in den Bereichen Fenster und Fassade, am häufigsten in den gewerkeübergreifenden Schnittstellen. Mit großem Abstand folgen die Anlagen im Bereich Sanitär/Heizung/Klima und der Bereich Dach/Decke.

Diese Schwerpunktschäden führen die IFB-Wissenschaftler auf wenige grundlegende Ursachen zurück, die im Wesentlichen mit den in der Vergangenheit stetig gestiegenen (technischen) Anforderungen an Bauteil- und Gebäudequalitäten und fehlender konsistenter Kommunikation im Planungs- und Bauprozess sowie parallel hohem Zeit- und Kostendruck und zunehmendem Fachkräftemangel zu erklären sind.

Schadenfallbeispiele – der Blick in die Praxis

Anhand von beispielhaften Schadenfällen gibt der Bauschadenbericht auch Einblick in die tägliche Baupraxis. Die Schadenfälle reichen von falsch geplanten Wärmepumpen über Feuchteschäden nach Starkregen aufgrund mangelhafter Abdichtung bis hin zum Cyberangriff auf das IT-Netzwerk eines Unternehmens durch die Verschlüsselung der gesamten Daten. Diese Schadenfälle aus der realen Planungs- und Baupraxis spiegeln die große Bandbreite an Themenfeldern wider, die von Schäden betroffen sein können. Die Schadenfälle wurden wissenschaftlich aufbereitet und dokumentieren mit einer vereinfachten Struktur die jeweilige Schadenquelle, die Schadenbehebung und die Schadenregulierung, zeigen somit exakt den genauen Ablauf einer Schadenabwicklung. Sinnvolle Lösungsansätze zur Schadenvermeidung geben abschließend praxisnahe Hilfestellungen.

"Neues Bauen" als Schlüssel für mehr Qualität

Der notwendige Wandel hin zu mehr Qualität beim Planen und Bauen gelingt aus Sicht der IFB-Bauforscher nicht durch mehr Vorschriften in Planung oder Bauausführung. "Es beginnt bereits mit der ersten Idee und dem klugen, gemeinschaftlichen Entwickeln eines individuellen Planungs- und Bauergebnisses, sei es ein Neubau oder ein Bestandsgebäude", sagt IFB-Direktorin Dipl.-Ing. Heike Böhmer. Als Schlagworte in diesem Zusammenhang seien Themen wie neue Einfachheit, neue Freiheit und Möglichkeiten im Planungs- und Genehmigungsprozess genannt. Hier werden mit Reformen von Landesbauordnungen, wie in Niedersachsen und Bayern, bereits politisch neue Wege beschritten. Durch weniger Regelungen seien nun kluge und sinnvolle Lösungen möglich. Die IFB-Bauforscher erwarten, dass sich die Vereinfachungen insbesondere beim Bauen im Bestand, bei Dachausbauten, Aufstockungen, Umnutzungen und Umbauten positiv auf das Planungs- und Baugeschehen auswirken, aber auch den Neubau erleichtern.

Fazit und Ausblick

Im neuen Bauschadenbericht findet sich neben den wissenschaftlichen Auswertungen zur Entwicklung der Bauqualität eine Vielzahl von Beiträgen, die sich mit neuem Denken, neuen Herangehensweisen, innovativen Prozessen und Hilfsmitteln beschäftigen. Pilotprojekte in Deutschland und europäischen Nachbarländern zeigen, wie der notwendige Wandel im Planen und Bauen bereits erfolgreich gelingt. Ergebnisse sind erstmals auch in der Originalsprache enthalten. Interviews mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Praxis zeigen, wie sich nachhaltige Prozesse, Anlagen und Konstruktionen entwickeln und Schadenprävention effektiv gelingen kann.