Ein Glasschaden, der erst zirka ein Jahr nach dem Hagelschauer sichtbar wurde, gehört zu den kuriosesten Schadensfällen, mit denen sich Jürgen Sieber als Gutachter zu befassen hatte. "Die Ermittlungen glichen einem Krimi", sagt der ö.b.u.v. Sachverständige. Das erste Kapitel dazu lesen Sie hier.

Am 28. Juli 2013 formte sich am Rand der Schwäbischen Alb eine Gewitterzelle, die gegen 15 Uhr über Reutlingen den – bis heute – größten Hagelschaden der deutschen Geschichte verursachte. Die Münchener Rückversicherung errechnete später einen Schaden von mehr als 2,8 Milliarden Euro. Wie Jürgen Sieber, Glasermeister und ö.b.u.v. Sachverständiger, berichtet, waren die Glaser, Zimmerleute und Dachdecker der Region über Monate damit beschäftigt, die Hagelschäden entlang einer 14 Kilometer langen Schneise zu beseitigen. Als Gutachter sei er damit betraut gewesen, einzelne Hagelschäden zu bewerten. Ein Fall ist ihm dabei besonders in Erinnerung geblieben.

Kurioser Schadensfall

An einer großen Glasfassade entstand demnach ein Schaden, der erst ein Jahr nach dem Unwetter entdeckt und gemeldet wurde. Nach Angaben des Bauträgers wirkte die Glasfassade in den ersten Monaten danach unbeschädigt. "Die Frage war, ob es möglich wäre, dass ein Jahr nach einem Hagelschlag Scheiben beschädigt werden könnten", beschreibt Sieber den Beginn seiner Ermittlungen. Das Gebäude ist eine Zeltkirche, deren Fassade in den frühen 1970er-Jahren mit Draht-Okulitglas verglast wurde.

Hagelschlag war nicht die Ursache

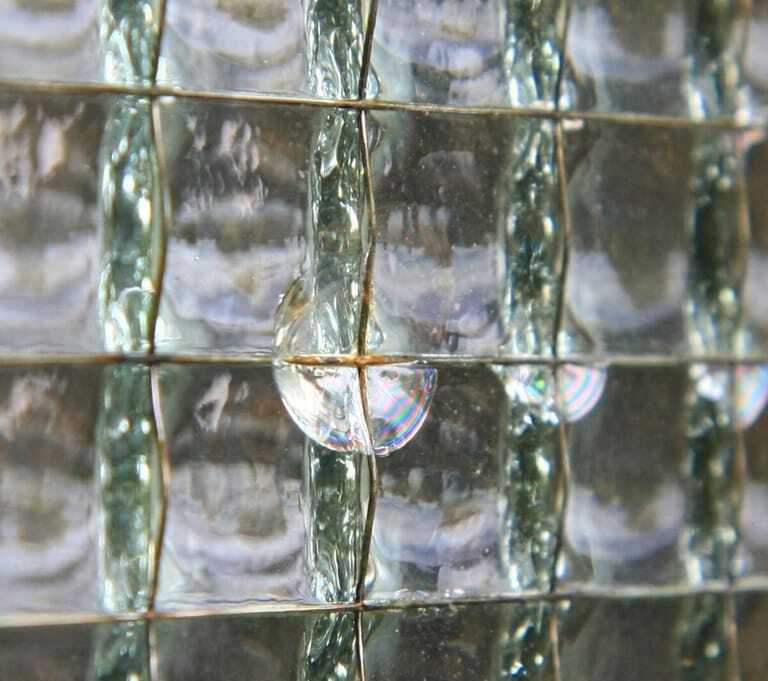

Auffallend war für Sieber zunächst, dass die Glasschäden nur an einzelnen Glasfeldern vorhanden waren, andere Felder seien schadensfrei gewesen. Ebenso kurios: "Manche Glasscheiben waren übersät von Hunderten Abplatzungen, die entgegen üblicher Annahmen entgegen der Schlagrichtung entstanden waren", sagt 007Sieber. Bei einem Hagelschlag wäre zu erwarten gewesen, dass die muschelförmige Abplatzung vom Aufschlagpunkt an der Wetterseite in Schlagrichtung weggelaufen wäre, statt sich auf das Hagelkorn zuzubewegen. Dazu befanden sich sämtliche Abplatzungen millimetergenau am Kreuzungspunkt der Drahteinlage. Mittels Makroaufnahme ließen sich an "unbeschädigten" Stellen Rostfahnen entdecken, die vom Drahtkreuz in das Rauminnere zeigten.

Sieber kam am Ende zum Ergebnis, dass der Hagelschlag nur indirekt für die Glasschäden verantwortlich war. Welche Rolle Tinte bei der Lösungsfindung spielte, warum sich im Draht-Okulitglas Zyklone bildeten und wie die Schäden schlussendlich entstanden, lesen Sie in Siebers Glaskrimi der GFF-Sommerausgabe, die am 3. Juli 2020 erscheint.